妙好人

妙好人 第89回 東悦子さん 上

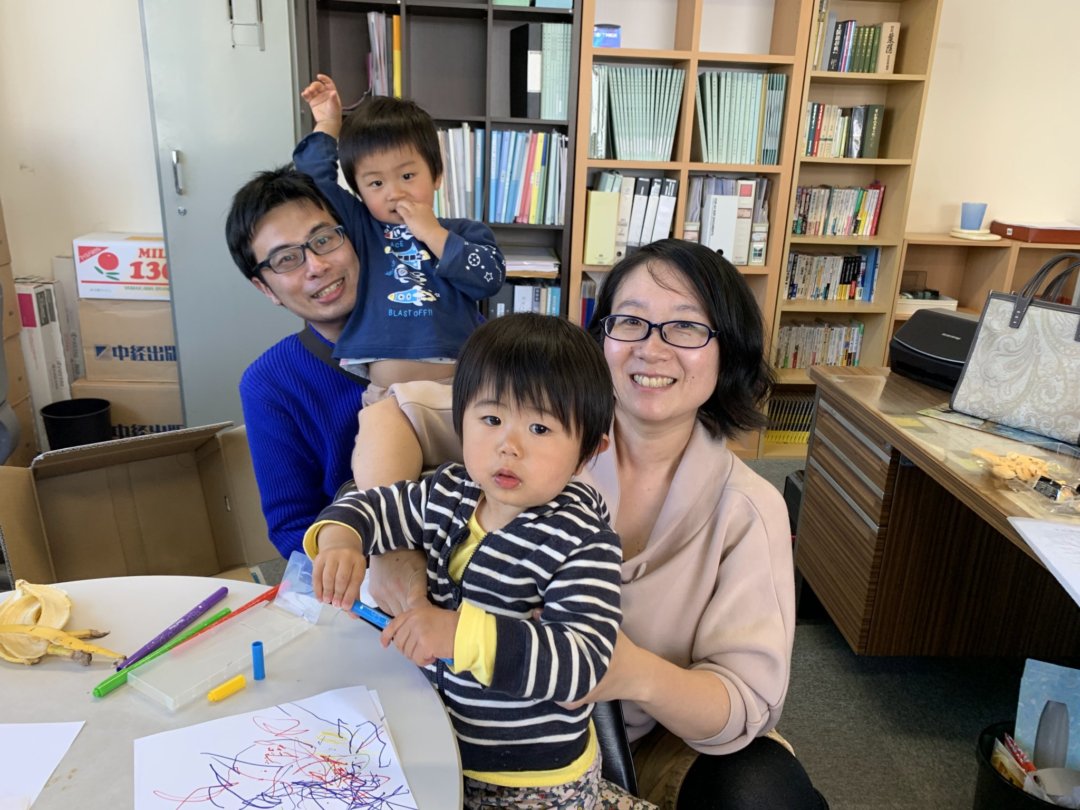

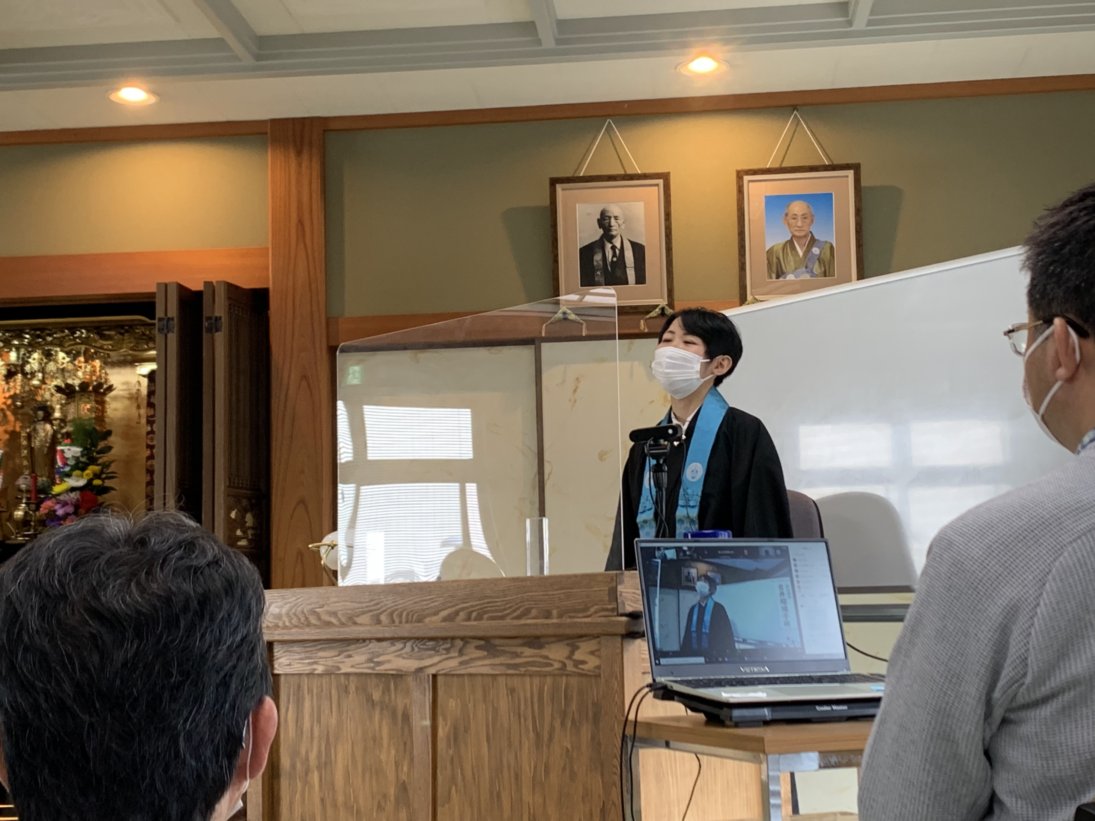

岐阜県高山市の東悦子さんです。彫刻家の東勝廣さんの奥様です。お母さんが念仏者で小さい頃から両親と一緒に法座に参っていました。悦子さんがお腹にいる頃からお母さんは法座に通っていました。 当時は、早川先生の法座があっていました。早川先生は、死後...

妙好人

妙好人  妙好人

妙好人  妙好人

妙好人  妙好人

妙好人  妙好人

妙好人  妙好人

妙好人 .jpg) 妙好人

妙好人  妙好人

妙好人  妙好人

妙好人  妙好人

妙好人